吕氏春秋劝学原文及翻译(吕氏春秋劝学翻译)

吕氏春秋劝学原文及翻译(吕氏春秋劝学翻译)

《吕氏春秋》是中国古代一部重要的文化经典,被誉为儒家学派的重要著作之一。其中《劝学》一篇,是关于劝导人们勤奋学习的文章,被视为吕氏春秋中的精华之作。 这篇文章首先强调了学习的重要性,指出学习是提升自己、成就未来的根本途径。它告诫人们不应轻视学习的力量,而要时刻明白知识的价值和影响力。只有持之以恒地学习,不断充实自己的知识储备,才能走在时代的前沿,应对挑战,实现自己的人生价值。 《劝学》还着重提醒人们在学习过程中需保持谨慎和自律。只有通过严谨的思考和刻苦的学习,才能真正领悟到知识的真谛,并将其应用于实际生活中。同时,文章还提到了明哲保身的重要性,即在学海中保持谦逊、谨慎,避免自满和浮躁的态度。 总而言之,《吕氏春秋》中的《劝学》是一篇励志的文章,为现代人提供了关于学习的重要启示。无论我们身处何种环境,只要有了持之以恒的学习精神,相信我们一定能够不断突破自我,实现人生的辉煌。

1、写道法老师的文言文?

1.师者,所以传道,授业,解惑也。——唐.韩愈《师说》

2、一日之师,终身为父。——元.关汉卿

3、为学莫重于尊师。——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

4、君子隆师而亲友。——《荀子修身》

5、疾学在于尊师。——《吕氏春秋劝学》

6、事师之犹事父也。——《吕氏春秋劝学》

7、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

8、学之经,莫速乎好其人,隆礼次之。(经:途经.好其人:爱戴教授自己的人,虚心向他 们求教。隆礼:尊崇礼义)——《荀子.劝学》

9、明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。——晋.葛洪《勤求》

10、国将兴,心贵师而重傅。——《荀子.大略》

2、六年级上册语文无私奉献的诗句?

优质回答1:

1、师者,所以传道,授业,解惑也。——唐.韩愈《师说》

2、一日之师,终身为父。——元.关汉卿

3、为学莫重于尊师。——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

4、君子隆师而亲友。——《荀子修身》

5、疾学在于尊师。——《吕氏春秋劝学》

6、事师之犹事父也。——《吕氏春秋劝学》

7、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

8、学之经,莫速乎好其人,隆礼次之。(经:途经.好其人:爱戴教授自己的人,虚心向他 们求教。隆礼:尊崇礼义)——《荀子.劝学》

9、明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。——晋.葛洪《勤求》

10、国将兴,心贵师而重傅。——《荀子.大略》

11、三人行,必有我师焉择其善者而从之,其不善者而改之。——《论语》

12、片言之赐,皆事师也。——梁启超《中国历史研究法.自序》

13、师道既尊,学风自善。——康有为《政论集.在浙之演说》

优质回答2:

1春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

2、桃李不言,下自成蹊。

3、随风潜入夜,润物细无声。

4、落红不是无情物,化作春泥更护花。

5、随风潜入夜,润物细无声。

6、落红不是无情物,化作春泥更护花。

3、教师重要性的古文?

1、一日之师,终身为父。——元。关汉卿

2、为学莫重于尊师。——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

3、君子隆师而亲友。——《荀子修身》

4、疾学在于尊师。——《吕氏春秋劝学》

5、事师之犹事父也。——《吕氏春秋劝学》

6、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋。劝学》

7、学之经,莫速乎好其人,隆礼次之。(经:途经。好其人:爱戴教授自己的人,虚心向他 们求教。隆礼:尊崇礼义)——《荀子。劝学》

8、明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。——晋。葛洪《勤求》

9、国将兴,心贵师而重傅。——《荀子。大略》

10、三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。——《论语》

11、片言之赐,皆事师也。——梁启超《中国历史研究法。自序》

12、师道既尊,学风自善。——康有为《政论集。在浙之演说》

13、善之本在教,教之本在师。—

4、meirl是什么的缩写?

是“没人理”的缩写。

含义:

(形声。从玉,里声。本义:加工雕琢玉石)

同本义

理,治玉也。顺玉之文而剖析之。——《说文》

理者,成物之文也。长短大小、方圆坚脆、轻重白黑之谓理。——《韩非子·解老》

王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰:“ 和氏之璧。”——《韩非子·和氏》

郑人谓玉未理者璞。——《战国策·秦策三》

治理;管理

不可胜理。——《战国策·秦策一》

圣人之所在,则天下理焉。——《吕氏春秋·劝学》

夫能理三苗。——《淮南子·原道》

以昭陛下平明之理。——诸葛亮《出师表》

贫困如故时,始复上街头理其故业。——黄宗羲《柳敬亭传》

5、古代学生遇见老师称自己什么?

优质回答1:

弟子、学生、门下……古人为向他人表示敬意,常采用尊人和卑己的形式来自称。这种自称即第一人称,但不采用“吾”“余”“予”等人称代词,而是有一些习惯的说法。现例举如下:下愚《红楼梦》第 120 回:“下愚当时也曾与他往来过数次,再不想此人竟有如是之决绝”。牛马走司马迁《报任安书》:“太史公牛马走司马迁再拜言”。“走”意为仆人,“牛马走”意为如牛马般被驱使的仆人。李善注:“太史公,迁父谈也。走,犹仆也。言已为太史公掌牛马之仆,自谦之词也。”张衡《东京赋》:“走虽不敏,庶斯达矣”。薛淙注:“走,公子自称走使之人。如今言仆矣”。敝人鲁迅《华盖集•牺牲谟》:“敝人向来最赞成一切牺牲,也最乐于‘成人之美’”。仆司马迁《报任安书》:“仆非敢如此也”。老臣《触龙说赵太后》:“老臣病足,曾不能疾走”。并非只有君臣关系的人才能自称“臣”,如《扁鹊见蔡桓公》:“今在骨髓,臣是以天请也”。愚诸葛亮《出师表》:“愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之”。妾《孔雀东南飞》:“妾不堪驱使,徒留无所施”。“妾”限于女子表示谦卑的自称,但不仅仅限于具有夫妻关系的女子在丈夫面前的自称。小人《林教头风雪山神庙》:“自从得恩人救济,赍发小人”。下官官员自称“下官”。《孔雀东南飞》:“下官奉使命,言谈大有缘”。小的《葫芦僧判断葫芦案》:“小的在暗中调停”。小子韩愈《芍药歌》:“花前醉倒歌者谁?楚狂小子韩退之”。学生孔尚任《桃花扇》:“个个是学生提拔,如今皆成大僚了”。不仅读书人可谦称学生,官场中人也可谦称学生。《金瓶梅词话》第 74 回:“西门庆道:‘也是淮上一个人送学生的’”。又谦称为“学儿”。明无名氏《东篱赏菊》:“学儿是这彭泽县一个县丞”。小可《水浒传》第 41 回:“小可不才,自幼学吏”。小生孔尚任《桃花扇》:“小生姓侯,名方域,表字朝宗”。“小生”是读书人的自称。小老《儒林外史》第 3 回:“我小老这一双眼睛,却是认得人的”。“小老”是老年人的谦称,又说成“小老儿”。《儿女英雄传》第 8 回:“公子,你折杀小老儿了”。卑人元高明《琵琶记》:“人之孝者亦多,卑人何足称孝?”“卑人”犹言鄙人。卑微《伍子胥变文》:“今乃不弃卑微,敢欲邀君一食”。鄙人《史记•张释之冯唐列传》:“唐谢曰:‘鄙人不知忌讳’”。也可自称“鄙”。唐李复言《续玄怪录》:“鄙为崔氏妻,二男一女”。鄙夫东汉张衡《东京赋》:“鄙夫寡识,而今而后,乃知大汉之德馨,咸在于此”。老奴《新唐书•李辅国传》:“老奴死罪,事郎君不了,请地下事先帝矣”。“老奴”作自称,限于臣仆。鄙臣《晏子春秋•谏上》:“使君之嗣,寿皆若鄙臣之年。”“鄙臣”犹言小臣。鄙生明陈子龙《上石斋师》:“二者必有所审,无俟鄙生之忖度也”。“鄙生”为学生的自谦之称。鄙老《晋书•王接传》:“求贤与能,小无遗错,是以鄙老思献所知”。“鄙老”是老人的自谦之称,犹言“老朽”。老朽苏轼《与冯祖仁书》:“辱笺教累幅,文义粲然,礼义兼重,非老朽所敢当”。不佞《国策•赵策二》:“不佞寝疾,不能趋走”。老拙宋人陶 《清异录》:“老拙幼学时,同舍生刘垂,尤有口才”。不才明宗臣《报刘一丈书》:“何以更辱馈遗,则不才益将何以报焉”。“不才”意为没有才能。老鄙张隐《文士传》:“老鄙相闻,饥渴甚矣”。老仆《史记•魏其武安俟列传》:魏其大望曰:“老仆虽弃,将军虽贵,宁可以势乎?” *** 杜甫《奉赠韦左丞丈二十三韵》:“文人试静听, *** 请具陈”。不肖明归有光《祭外舅魏光禄文》:“重以不肖连赛困顿”。作兼称,多用于父母死后。贱士清龚自珍《暮春以事趋圆明园》:“期门嘱威武,贱士感蹉跎”。“贱士”为读书人自谦之称。不孝儿林觉民《与父书》:“不孝儿觉民叩禀父亲大人”。贱臣《韩非子•存韩》:“今贱臣之愚计,使人使荆”。“贱臣”是在君主或上司面前的自谦之称。婢子《礼记•曲礼下》“自世妇以下,自称曰婢子”。《左传•僖公二十二年》:“寡君之使婢子侍执巾栉,以固子也”。杜预注:“婢子,妇人之卑称也”。奴南唐李煜《菩萨蛮》:“奴为出来难,教郎恣意怜”。“奴”作为自称的谦词,通常用于女性,偶而也用于男性。古代一些少数民族臣下在其主子面前也自称“奴”。明清两代宦官及清代旗籍官员在皇帝面前自称奴才。下臣《左传•文公十二年》:“使下臣致执事,以为端节,要结好命”。《仪礼•士相见礼》:“凡自称君,士大夫则曰下臣”。在下《范进中举》:“在下倒有一个主意,不知可以行得行不得?”谦称实是一种卑称,所以往往用一些贬义词语,表现自己在对方面前的低下鄙劣。有些字眼甚至很不好听。如清代著名作家郑燮 ( 号板桥 ) 对明代戏曲家徐渭(号青藤道士)极为钦慕,便自称“徐青藤门下走狗郑燮”。现代名画家齐白石也愿做“走狗”,其诗云:“青藤、雪个远凡胎,老缶衰年别有才;我欲九泉为走狗,三家门下转轮来”。诗中的“雪个”指清初画家朱耷(号八大山人,又号雪个),“老缶”指近代书画家吴昌硕(号缶庐)。

优质回答2:

门生。古代的老师与现在老师不一样。任课老师,负责教学的老师,都不是老师,而是先生。参加科举考试时,主考才是老师,或称为坐师。明清时期,士子,十分看重与老师的关系,双方相互支持,在朝中,同气连枝,互为奥援。在县州府互通信息,是朝中最容易结成的朋党。如老师之间有龌龊,学生之间必有冲突。

优质回答3:

老师”最初指年老资深的学者或传授学术的人,如《史记·孟子荀卿列传》:“齐襄王时,而荀卿最为老师。”后来,人们把教学生的人也称为“老师”,如金代元好问《示侄孙伯安》:“伯安入小学,颖悟非凡儿,属句有夙性,说字惊老师。”其实,在“老师”之外,古代对教师的称呼还有很多,而且有些已经相当陌生——

【师长】含有视老师为尊长之义,是古时候对教师的尊称之一。《韩非子·五蠹》:“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。”

【夫子】原为孔子门徒对孔子的尊称,后来夫子成为人们对教师的尊称。《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有!”

【山长】是历代对山中书院的主讲教师的称谓,其出处源于《荆相近事》。五代十国时期,蒋维东隐居衡山讲学,受业者众多,蒋维东被尊称为“山长”。此后,“山长”成为对教师的一种尊称。元代时,各路、州、府都曾建有书院,设山长。明清沿袭元制,乾隆时期曾一度改称院长,清末仍叫山长。废除科举之后,书院改称学校,山长的称呼废止。

【师傅】古时老师的通称。“师傅”一词原本是太师、太傅、少师、少傅等官职的合称,因为这些职位负责教 *** ,所以师傅也成为老师的代称。《谷梁传·昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。”师傅这一称谓迄今仍在使用,但一般指工商曲艺戏剧等行业的老师。

【师父】古代有“一日为师终身为父”的说法,所以也将老师尊称为师父。《吕氏春秋·劝学》:“事师之犹事父也。”

【西席】也称西宾,是对教师的一种尊称。其来源为这样一个典故:汉明帝刘庄当太子时,曾拜桓荣为师,登皇位后,他对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。汉代席地而坐,室内座次以靠西向东为尊。汉明帝虽贵为皇帝,仍然给桓荣安排坐西面东的座席,表示对启蒙老师的尊敬,此后,“西席”或“西宾”就成了对教师的尊称。

【师保】原为古代辅弼帝王和教导王室子弟的官员,亦师亦保,统称“师保”。《易·系辞下》:“无有师保,如临父母。”后来泛指老师。如清代龚自珍《抱小》:“小学者,子弟之学。学之以侍父兄师保之侧,以待父兄师保之顾问者也。”

【宗师】原为掌管宗室子弟训导的官员。《汉书·平帝记》:“其为宗室自太上皇以来族亲,各以世氏、郡国置宗师以纠之,致教训焉。”后逐渐演变为众人所崇仰、堪称师表的人。北宋孔平仲《谈苑》卷三:“石介,字守道,徂徕山人也。文章学术,天下宗师,皆呼为徂徕先生。”

-

- 李宗伟回应患鼻癌是真的吗(李宗伟患鼻咽)

-

2023-10-16 11:23:49

-

- 干旱地区农业研究期刊(干旱地区农业研究是核心期刊吗)

-

2023-10-16 11:21:34

-

- 写作品梗概600字六年级《鲁滨逊漂流记》 写作品梗概600字六年级作文

-

2023-10-16 11:19:19

-

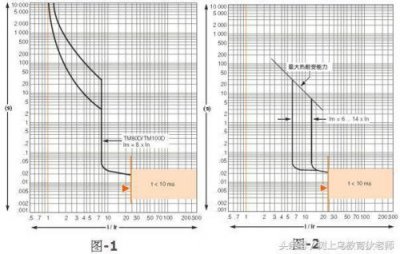

- 施耐德塑壳断路器分段等级(施耐德塑壳断路器分段能力)

-

2023-10-16 11:17:05

-

- 有关好人好事的作文650字初中作文(有关好人好事的作文800字)

-

2023-10-16 02:40:54

-

- 匪我思存新书爱如繁星(匪我思存新书爱情的翅膀)

-

2023-10-16 02:38:40

-

- 盘龙神墓记还会开吗?盘龙神墓记背景音乐

-

2023-10-16 02:36:25

-

- 社区居家养老服务方案设计(社区居家养老服务方案及协议)

-

2023-10-16 02:34:10

-

- 囊肿型痤疮治疗方法,囊肿型痤疮治疗价格

-

2023-10-16 02:31:56

-

- 于月仙的最近消息(于月仙 最新消息)

-

2023-10-16 02:29:41

-

- 中学校园文化建设方案 北京市第二中学校园文化

-

2023-10-16 02:27:26

-

- 赣是哪个省的简称读音?赣是哪个省的简称拼音

-

2023-10-16 02:25:12

-

- 简单劳动合同范本通用版(简单劳动合同范本简单)

-

2023-10-16 02:22:57

-

- 昆明理工大学津桥学院教务系统_昆明理工大学津桥学院2023招生计划

-

2023-10-16 02:20:42

-

- 橙子红娘子(红娘子水果的功效与作用)

-

2023-10-15 17:44:28

-

- 联想淘宝专卖店871,联想淘宝专卖店可靠吗?

-

2023-10-15 17:42:13

-

- 七夕散文诗歌文章作品选(七夕散文诗歌)

-

2023-10-15 17:39:59

-

- 幼儿园儿歌简谱100首(再见了幼儿园儿歌简谱)

-

2023-10-15 17:37:44

-

- 毛利人吃人,毛利人吃人历史

-

2023-10-15 17:35:29

-

- 校园歌手大赛主持词开场白(校园歌手大赛主持词串词)

-

2023-10-15 17:33:14

抖音牛逼姐和她男朋友视频什么瓜抖音nb姐吃瓜视频事件完整版

抖音牛逼姐和她男朋友视频什么瓜抖音nb姐吃瓜视频事件完整版 刚开荤的男生是不是收不住?亲身经历

刚开荤的男生是不是收不住?亲身经历